最近、本を読むより”聴く”ことが増えた

そんな声をよく耳にします。

以前は書店員として、その言葉に少し複雑な気持ちを抱いていました。

でも今ではこう素直に思えます。

媒体が何であれ、読書に触れる人が増えるのは良いことです

スマートフォンやワイヤレスイヤホンの普及とともに、Audibleなどのオーディオブックサービス利用者は急増しています。

2025年3月の調査(株式会社オトバンク)によると、オーディオブックの認知度は59%、利用経験は15%と、2年前より大幅に上昇。

【3月3日はオーディオブックの日】オーディオブック認知度は59%、利用経験は2年で6割増

Audible公式でも、10年間で聴取時間が600%以上増加し、会員数も倍増したと発表されています。Audible Marks 10 Years Bringing Premium Audio Storytelling to Japan

通勤中、家事の合間、散歩やランニング中に読書ができる。

かつて「読書」といえば椅子に座って本を開くものでしたが、

いまや“耳で読む”スタイルが日常に溶け込みつつあります。

とはいえ、こんな疑問もあるでしょう。

聴くだけで“読書”といえるのかな?

Audibleばかりだと、“読む力”が衰えるのでは?

かつての私もそう感じていました。

そこで今回は、“聴く読書の功罪”について、実体験をもとに率直に考えてみます。

“聴く読書”の功(メリット)

スキマ時間が読書時間に変わる

Audible最大の魅力は「ながら読書」です。

通勤中や家事の合間など、これまで読書を諦めていた時間がインプットタイムに変わります。

本が開けないシチュエーションでもその世界に触れられるのは大きな強みです。

声の力で理解が深まる

Audibleでは多くの人気声優や俳優の朗読が作品を彩ります。

プロの表現力によって登場人物の息づかいや感情が伝わり、文学はより臨場感を、自己啓発書は要点を自然に際立たせます。

読書のハードルを下げる

「読むのが苦手」「活字がしんどい」という人にとって、“聴く読書”は格好の入口です。

まずは音楽やラジオのように気軽に本に触れ、やがて「紙でも読んでみようかな」と思えたなら、それは立派な第一歩です。

“聴く読書”の罪(デメリット)

読解力・語彙力の低下リスク

音声読書には、受け身になりやすいという弱点があります。

文字を読むときのように、立ち止まったり、考えたりする機会が少ないです。

そのため読解力や語彙力を積み上げる“訓練の時間”が減ってしまうのです。

また、オーディオブックを聴く場面の多くは、通勤中や家事中などの「ながら時間」です。

その環境では、紙の本を読むときほど集中して文章を咀嚼する力が働きにくい傾向があります。

音声は流れていくものなので、一度聞き流すと内容を遡って確認しづらく、

結果として「わかったつもり」で終わってしまうことも少なくありません。

“聴く読書”は、情報を得るには便利な手段ですが、

言葉を自分の中に定着させる力を育てるには向きにくいです。

自分のペースで立ち止まりにくい

紙の本なら、

「ここをもう一度読み返そう」

「この一文をメモしよう」と、

自分のペースで立ち止まることができます。

しかし“聴く読書”では、一時停止機能はあるものの、

読む速度を自分でコントロールするのはなかなか難しいです。

私自身Audibleを聴いているうちに、他のことを考えてしまい、

「聞いた内容をあまり覚えていない」ことがしばしばありました。

頭に残っているのは雰囲気だけ。

ページを戻すように「もう一度あの文を確認しよう」と思っても、

耳で聞いた部分を探すのは想像以上に手間がかかるのです。

“自分で考える”余白が少ない

“読む”という行為は、文字を追いながら「この部分はどういう意味かな」「自分ならどう思う?」と立ち止まる時間を含みます。

一方、“聴く”読書は言葉が途切れず流れていくため、自分の頭で考える余白が生まれにくいのです。

その結果、「わかった気」「理解したつもり」で終わってしまう危険性があります。

たとえば、聴き終えた直後に「印象に残ったフレーズを三つ挙げてください」と言われ、

すぐに出せる人はどれくらいいるでしょうか。

聴くだけでは、記憶や思考の定着が浅くなりがちです。

それでも、“聴く読書”が悪ではない理由

もちろん、“聴く読書”がダメなわけではありません。

むしろ「手に取って読む余裕がない日でも本に触れられる」という意味で、

読書習慣を支える優れた手段です。

ただし、“聴く”だけに偏ってしまうと、

考える力・読む力を鍛える機会を失ってしまう。

それが、“罪”といえる部分でしょう。

あなたは最近、最後に“紙で読んだ本”を覚えていますか?

そして、その内容を自分の言葉で語れそうでしょうか。

「聴く」と「読む」のどちらが正しい、という話ではなく、

どう使い分けるか。

それが真の読書力を育てる鍵だと、私は思います。

読む×聴く――理解を深めるハイブリッド読書

Audibleで流れをつかみ、紙の本で理解を深める「ストレッチ読書法」

内容を深く理解したい本を読むときの私の読み方はこうです。

まずAudibleで全体像をつかむ→気になった章を紙の本で読み返す。

この順番なら吸収力が格段に上がるります

私はこれを「ストレッチ読書法」と呼んでいます。

紙の本を読み、Audibleで脳に“定着”させる「補完読書法」

逆に、紙で読んだ本を耳で聴き直すと記憶の定着が進みます。

同じ内容を「読む」「聴く」二つの感覚で体験するのは、映画と脚本を両方味わうようなもの。

新たな発見も多く、この方法を「補完読書法」と呼んでいます。

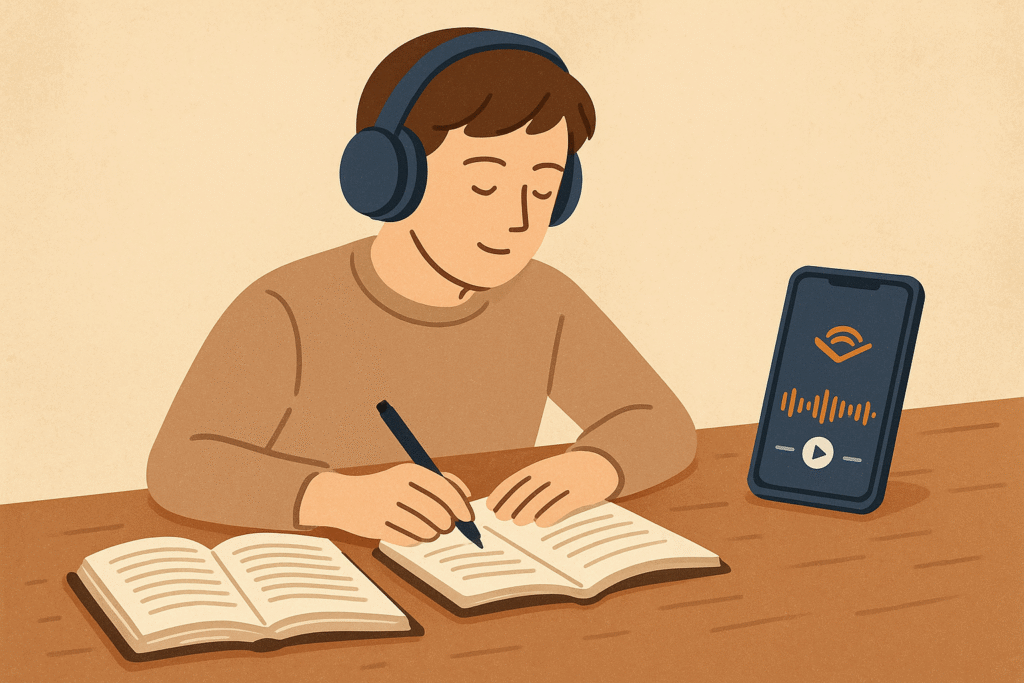

読書メモでアウトプットを加える

聴いたり読んだりした内容をメモに残せば、思考が整理され、記憶が深まります。

印象的なフレーズをアプリに書き留めたり、紙の余白にコメントを残すだけでも効果的です。

「読む」「聴く」「書く」を行き来するのが新しい読書法

“読む”も“聴く”も偏らず、自由に行き来することが理想。

「耳で流れをつかみ、目で深め、書いて残す」

この三段構えで、本の世界はより立体的に感じられます。

書店員としての実感

紙の本からは“腰を据えて向き合う時間”をもらえます。

一方Audibleは“日々のすき間を満たす時間”をもらえます。

どちらも本と人をつなぐ大切な橋渡し。

「読書の形が変わっても、本の価値は変わらない」

そう信じて、私は今日も紙の本を手に、そしてイヤホンを耳に、本を読みます。

まとめ

Audibleを使い始めた頃は「聴くだけで“読書”といえるのか?」と私も不安でした。

でも、”聴く読書”を続けているうちに、読む力は衰えるどころか、形を変えて伸びる。

そんな実感が湧いてくるようになりました。

耳から得た情報を自分の言葉で再構築する。

それは“読む”と“聴く”を往復させる新しい読書トレーニングです。

いま大切なのは「どちらが正しいか」ではなく、「どう使い分けるか」。

紙の本には静けさがあり、Audibleには柔軟さがある。

それぞれのメリットを受け入れながら、読書を楽しむ。

読書の形が変わろうとも、本を愛する気持ちがあれば“読む力”が失われることはありません。

それが、いまの私の結論です。

おわりに

「最近、本を読む時間がなくて」というお客様に、私はこう伝えたい。

「じゃあ、“聴く読書”から始めてみませんか?」

読む、聴く、感じる。

どんな形でも本があなたの中で息づいていれば、

それは間違いなく“読書”です。